市場信息報訊(本報江西信息采集中心 朱淳兵 文/攝)共青城市,是江西省最年輕的城市。隨著中共中央原總書胡耀邦的夫人李昭與丈夫一起長眠共青城富華山的時刻,央視新影集團紀錄片攝制組劉江導演一行7人再次來到共青城市,進行電視紀錄片《共青城》的取景拍攝。值得注意的事,作為建筑物保存完好九山洼知青點,上了《共青城》紀錄片。

講述當年知青的故事

1、胡耀邦與共青城

1955年,國家正值百廢待興,中國面臨城市人口過多、糧食不足的問題,中國新民主主義青年團(即現在的共青團)號召青年人去開墾荒地。當時,上海有超過1000 名青年報名,最終,從這些青年中挑選出98人,于當年10 月18 日抵達江西省德安縣八里鄉九仙嶺附近開始墾荒。

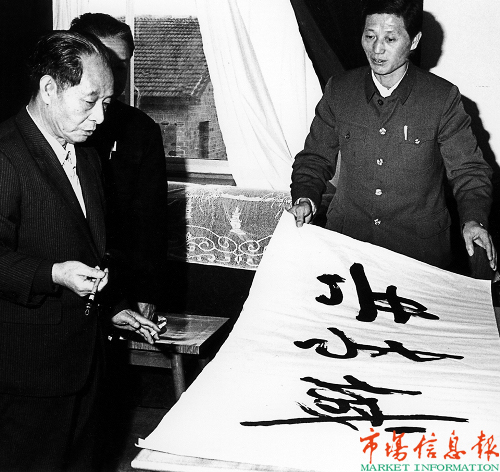

同年11 月29 日,時任青年團中央書記處書記的胡耀邦來到德安縣探望墾荒隊,并為墾荒隊題了“共青社”的名字。

1984年12月12日,胡耀邦應墾荒隊員之邀再次來到共青墾殖場調研

1978 年,共青社經歷了幾次搬遷、重組,逐漸走上正軌。此時胡耀邦也復出工作。9月26 日,在北京得知了共青社的發展情況后,胡耀邦題寫了新的名字“共青墾殖場”。

1984 年12 月12 日,應墾荒隊員之邀,胡耀邦第二次親臨墾殖點,此時墾荒隊的年產值已經超過6000 萬元,場部建設了學校、醫院、商場、電影院等設施。聽取對未來的規劃后,胡耀邦第三次題字“共青城”,并約定下次再來。

胡耀邦為江西共青城題寫“共青城”

1989 年4 月15 日,胡耀邦不幸逝世。按照家屬的愿望,他的骨灰被安葬在共青城郊外的富華山上。1990年12月5日,胡家人在時任中辦主任溫家寶的陪同下,護送胡耀邦的骨灰來到位于市中心東南大約4公里的富華山上。

胡耀邦曾三次到這里,前兩次是鼓勵青年開荒創業,第三次則是安息于此,成為這座城市永久的一員。

4月15日,是胡耀邦去世28周年,胡耀邦的遺孀李昭的骨灰安放儀式也在江西共青城舉行,家屬包括胡耀邦之子胡德平、劉湖、胡德華、女兒李恒,以及親屬等,各地有千余名民眾出席胡耀邦夫妻骨灰合葬儀式。

與丈夫長眠在這里

2、《共青城》第二次取景拍攝

4月13日,央視新影集團紀錄片攝制組劉江導演一行7人再次來到共青城市,進行電視紀錄片《共青城》的取景拍攝。其實,早在2016年12月,6集電視紀錄片《共青城》就已經在共青城開拍取景。

據悉,該紀錄片由共青城市委宣傳部與中央新聞紀錄電影制片廠合作拍攝,為6集高清電視紀錄片,主要以1955年98名上海青年志愿墾荒隊員來江西墾荒創業為切入點,全景式展現新老共青建設者的艱苦創業歷程,以及共青社——共青墾殖場——共青城開放開發區——共青城市的歷史演變。

走訪老知青

當日下午,劉江導演及攝制組工作人員不顧從北京而來的旅途勞累就立即投入工作,深入甘露鎮前山村肖家自然村組,翻山越嶺,趟過荊棘茅草叢,選擇再場當年墾荒隊員搭茅棚的地點。

攝制組一行深入九仙嶺腳下的上海青年志愿隊員墾荒舊址拖溝嶺、金湖鄉等地,用攝像機鏡頭、航拍視角記錄下志愿墾荒青年的創業足跡。甘露鎮黨委副書記王曉沙、前山村黨支部書記馮后才等到現場協調相關工作。

3、專訪當年墾荒創業參與者

該紀錄片全景式展現1955年至1985年,新老共青建設者們的堅韌不拔、艱苦創業、崇尚科學、開拓奮進的30年歷程,講述從共青社到共青墾殖場,再共青城的發展歷史故事,從而進一步弘揚與傳承共青精神。

連日來,攝制組一行先后專訪了老墾荒隊員代表倪新華、王寶華和陳國祥、周以琴夫婦以及共青墾殖場原機械工程師虞勵生,還專訪了共青墾殖場歷任場領導代表中的安珍清、王金華等,并前往德安縣專訪了共青墾殖場原黨委書記之一的陳廣福,講述他們當年參與共青建設的親身經歷。

女知青給家人寫信報平安

同時,攝制組一行還從當年墾荒第一站的九仙嶺下拖溝嶺開始,沿著墾荒創業初期共青人三次墾荒、兩次搬家、三次艱苦創業的坎坷發展歷程,深入金湖鄉、南湖及江益和恒豐墾殖場等地,拍攝或情景再現了共青新老建設者的舊址及艱苦創故事;并在燕坊九山洼臨時搭蓋了茅棚、邀請了南大共青職業學院藝術系大學生參演了當年墾荒情景再現部分內容。

攝制組一行工作人員及共青城相關部門協調配合拍攝工作的同志們早出晚歸,放棄了雙休日休息時間,連續作戰,用攝像機鏡頭、航拍視角記錄下新老共青建設者們的創業足跡。

據悉,此次拍攝經過近10天工作,已圓滿完成第二次拍攝的計劃任務;5月初,央視新影集團還將派出攝制組再來共青城,完成最后的攝制工作。

勞作之余來個歌詠比賽

4、搭茅棚重點取景九山洼

春天的共青城,到處是一片青翠。在這座和胡耀邦有著深厚淵源的城市里,除了胡耀邦陵園和耀邦紅軍小學外,很難找到其他和胡耀邦有關的痕跡,包括胡耀邦曾題寫的“共青城”三個字。不過,20世紀80年代共青墾殖場的小樓依舊是共青城市委市政府的所在地。

作為整個共青城保存最為完好的一處知青點——九山洼知青點,是《共青城》紀錄片中的重要一環,尤其是知青搭蓋茅棚的鏡頭,就被選在九山洼。

拍攝茅屋

地處永修縣燕坊鄉江垅村的九山洼知青點,因為交通不方便才得以保存下來。青磚建成的集體宿舍,方形的糧倉,水泥建成的籃球場、曬谷場,殘留一半的機米廠,圓柱狀的石碾滾,碉堡狀的自來水水塔,水泥制板蓋住一半井口的大型水井,銹跡斑斑的貯油灌,曬谷用的風車,挑土用的箕筐……九山洼知青點至今保存著上個世紀70年代的風貌。

據了解,九山洼知青點在共青城所有的知青點中,是最年輕的一個知青點,也是江西省較大的一個知青點。

知青用泥巴糊茅草房

該知青點第一批進駐的知青,時間是1975年7月14日,大約40人左右;第二批于同年11月20日進駐,前后共有161名知青從全國各地下放到這里勞動,這里集中著省儲運公司、省食品公司、食品車隊、供銷車隊、省儲運一部、省儲運二部、省食品航運公司等多個單位。

據介紹,這里原先是一片荒蕪的芭茅山,地勢相對較高,周邊一些地勢較低的地方,因為地處鄱陽湖和柘林湖洼地,經常因水患而顆粒無收,上面就決定在這處高地上設置一個知青點,目的就是要將周邊大片的荒地開墾成農田。

拍攝知青打掃衛生

九山洼知青點,在當地群眾的要求下,準備將其作為文物申請保護。考慮到九山洼知青點原生態的建筑風騷保存完好,根據攝制組的取景要求,決定將知青搭茅棚的取景選擇在九山洼。

圖為相關圖片。朱淳兵 攝

網站首頁

網站首頁 關于我們

關于我們 加入收藏

加入收藏