市場信息報(本報記者 朱淳兵 攝影報道)九江縣撤縣設區終于確定了。8月24日,江西省人民政府網發布公告稱,《國務院關于同意江西省調整九江市部分行政區劃的批復》(國函〔2017〕104號)文件已同意撤銷九江縣,設立九江市柴桑區,以原九江縣的行政區域為柴桑區的行政區域,柴桑區人民政府駐沙河街鎮廬山北路168號。

據悉,文件要求上述行政區劃調整涉及的各類機構要按照“精簡、統一、效能”的原則設置,涉及的行政區域界線要按規定及時勘定,所需人員編制和經費由九江市自行解決。

要嚴格按照國務院“約法三章”的要求,不新建政府性樓堂館所,不增加財政供養人員,不增加“三公”經費。要嚴格執行中央關于厲行節約的規定和國家土地管理法規政策,加大區域資源整合力度,促進區域經濟社會協調健康發展。要強化組織領導,明確工作責任,加強行政區劃調整的社會穩定風險評估,落實各項工作措施,確保行政區劃調整有序穩妥實施。

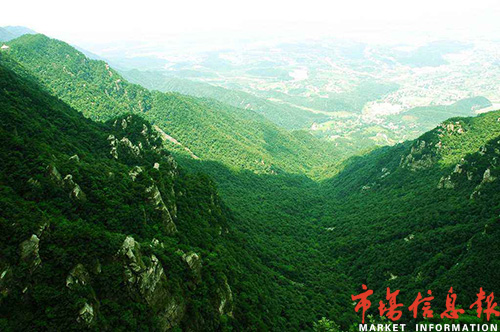

柴桑區風光

九江縣醞釀撤縣設區時日已久。早在2011年左右,九江市就提出打造“四縣一山”(瑞昌、星子、湖口、九江縣和廬山)的大九江都市圈格局。彼時,九江市提出打造百萬人口城市目標,其目的主要基于九江城鎮化率低于全國平均水平這樣一個現狀。而要改變這種現狀,實施城鎮化擴張是一條捷徑。

2013年6月15日,九江縣第十五屆人大常委會第十八次會議審議了《九江縣人民政府關于九江縣撤縣設區的議案》。會議認為,九江縣撤縣設區,有利于進一步優化九江城市空間結構和管理格局,提升管理效率和水平,有利于優化產業布局和城市功能分區,避免基礎設施重復建設和資源浪費。

近年來,九江縣在昌九“雙核”、沿江大開發等戰略帶動下,告別了以農業為主的發展道路,邁上城市化和工業化發展的新臺階。九江縣面積911平方千米,人口約35萬。如果納入九江城區,九江就是名副其實的百萬人口大都市,對于城市的擴展、城鎮化的建設都將帶來一個質的飛躍。經過近幾年的城鎮化進程,九江縣城區面積不斷擴大,與九江城區漸漸交融。

江西已有25個縣級行政區:

南昌市6個:東湖區、 西湖區、青山湖區、青云譜區、灣里區、新建區。

九江市3個:潯陽區、濂溪區、柴桑區。

景德鎮市2個:珠山區、昌江區。

萍鄉市2個:湘東區、安源區。

新余市1個:渝水區。

上饒市2個:信州區、廣豐區。

鷹潭市1個:月湖區。

吉安市2個:吉州區 、青原區。

贛州市3個:章貢區、南康區、贛縣區。

撫州2個:臨川區、東鄉區。

宜春市1個:袁州區。

柴桑區歷史沿革

早在新石器晚期,九江縣境便有先民聚居。

夏、商、西周,地處荊、揚二州界。春秋為吳之西境,俗稱“吳頭楚尾”。秦始皇二十六年(前221年),分天下為三十六郡,地屬九江郡。楚漢相爭,先屬英布九江王國,后改淮南王國。漢高祖六年(前201年),始置柴桑縣,隸豫章郡。新莽改郡名九江、縣曰九江亭。東漢復舊稱。三國魏黃初二年(221年),孫權置武昌郡,柴桑為之屬。

晉元康元年(291年),割揚州之豫章、鄱陽、廬陵、臨川、南康、建安、晉安和荊州之武昌、桂陽、安成合十郡,因江水之名而置江州。永興元年(304年),分廬江之尋陽、武昌之柴桑二縣合立尋陽郡,屬江州。永嘉元年(307年),北民流入,境內增置九江縣,不久廢入尋陽縣。義熙八年(412年),省尋陽縣入柴桑縣。南朝宋、齊依前制。梁太清二年(548年),分柴桑置汝南縣,同屬江州尋陽郡。太平二年(557年),立西江州,領尋陽及四僑郡。陳天嘉六年(565年),罷西江州,尋陽郡還隸江州。

柴桑區風光

隋開皇九年(589年),廢郡及柴桑、汝南縣,復立尋陽縣,十八年改為彭蠡縣,直隸江州。大業三年(607年),廢州改置九江郡,改彭蠡為湓城縣。唐武德四年(621年),廢郡復州,分湓城置潯陽縣,五年又分湓城置楚城縣,皆隸江州。武德八年廢湓城,貞觀八年(634年)廢楚城,俱入潯陽縣。天寶元年(742年),改江州為潯陽郡。乾元元年(758年),復改郡為州。五代十國楊吳仍前制。南唐升元三年(939年),江州設奉化軍,改潯陽為德化縣屬之。

宋初,德化縣屬江州潯陽郡。是州,開寶八年(975年)降為軍事,大觀三年(1109年)升為望郡。初隸江南路,天禧四年(1020年)改隸江南東路。建炎元年(1127年)升定江軍節度。二年,置江州路,以州屬焉。紹興二年(1132年),江州路省,江州改隸江南西路。元至元十二年(1275年),于江州置江東西宣撫司,十三年改為江西大都督府,十四年升江州路,德化縣先后分屬司、府、路。

元至正二十一年(1361年),朱元璋攻下江州,改江州路為九江府,屬德化縣。明洪武九年(1376年),改江西行省為江西等處承宣布政使司,全省分五道,九江府隸九江道。康熙二十一年(1682年),改道名分巡兼分守九江道,雍正九年(1731年)為分巡廣饒九南道。咸豐四年(1854年)三月,太平軍改湖口為九江郡,以九江府為江西省,德化縣在其轄下。太平天國失敗,復原制。

柴桑區岳母館

民國初,廢府存道,江西省劃四道。民國3年(1914年)1月,因避福建、四川轄縣之同名,改德化為九江縣,隸贛北道(6月改稱潯陽道)。1926年,廢道,直隸江西省。1927年3月,縣城另設九江市政廳,次年改稱市政府,1930年10月撤銷。1934年6月,重設九江市政委員會,1936年裁入縣。1932年,全省分設13個行政區,縣屬第三行政區。1935年4月,減為8個行政區,縣屬第五行政區。1939年冬,因贛北淪陷,區轄范圍劃小,全省增至11個區,縣屬第九行政區,區署一度設境內岷山。1942年8 月,鑒于地理歷史沿革及交通、面積現狀,省調為9個行政區,縣屬新的第九行政區。

柴桑區赤湖風光

1949年5月17日解放,同年冬九江市、縣分設,原九江縣城設九江市,農村歸九江縣,縣人民政府仍駐市區,1959年市、縣合并,1961年,市、縣再度分設。

1968年,九江縣人民政府從九江市區遷沙河街,為九江市市轄縣。

2017年8月,撤銷九江縣,設立九江市柴桑區,以原九江縣的行政區域為柴桑區的行政區域,柴桑區人民政府駐沙河街鎮廬山北路168號。

圖為柴桑區賢母園。記者 朱淳兵 攝

網站首頁

網站首頁 關于我們

關于我們 加入收藏

加入收藏