市場信息報訊(通訊員 雷勉鴻 李關超 李寅華 攝影報道)“參軍入伍保家衛國,退伍返鄉干事創業”,這是江西瑞昌籍退役軍人艾宏忠經常掛在嘴邊的一句話。艾宏忠生于1962年9月,是一名共產黨員,對越自衛反擊戰參戰老兵,現任瑞昌市富民大型綜合超市負責人。他曾被江西省總工會評為“江西省再就業明星”,其創業事跡被《江西日報》等新聞媒體宣傳報道。

1、 勤奮好學、不畏犧牲的好戰士

1980年,18歲的艾宏忠參軍入伍,被分配到江蘇省新沂縣某部隊一炮連。因家庭困難初中被迫輟學的艾宏忠,對于知識的渴求異常強烈,每天軍事訓練之余,他便一頭扎進連隊圖書館翻閱書籍報刊,晚上為了不打擾戰友休息,他打著手電筒躲在被子里學習。經過長期不斷的堅持,艾宏忠的文化水平和理論知識有了很大提高,寫文章和新聞報道成了一把好手。他對學習的執著和熱愛,逐漸感染到身邊的戰友們,大家開始和他一起去圖書館看書學習,而他所在的班級學習氛圍特別濃厚。這些也被連隊領導看在眼里、記在心上,在通過嚴格的測試后,艾宏忠成為了連隊優秀通訊報道員。

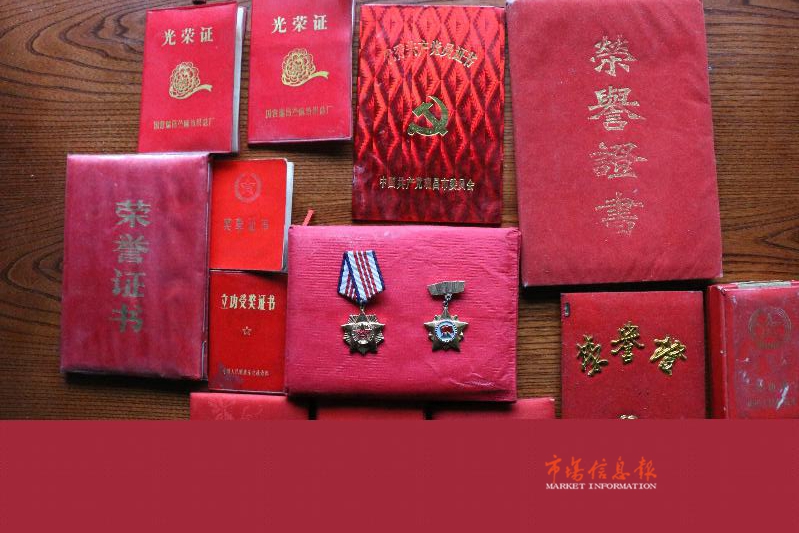

1984年4月,艾宏忠隨某部隊被調往對越自衛反擊戰前線,六個多月里,他每天都奔忙在前線,將一條條戰斗信息、一件件先進事跡及時報道了出去,先后在南京軍區《前線報》、成昆軍區《戰士報》、《解放軍報》刊登了30余篇稿件,因工作成績出色,他兩次榮立三等功,多次獲得團部嘉獎。

2、 自立自強、敢闖敢拼的創業者

1985年,艾宏忠退伍復員,被分配到瑞昌市苧麻紡織廠。憑借出色的業務能力和認真的工作態度,他先后擔任棉紡分廠黨支部書記、苧麻紡織總廠黨政辦公室主任以及武裝部長,在紡織廠工作的13年里,多次被評為先進生產工作者、優秀共產黨員。

1997年,因企業改制,艾宏忠從單位下崗,人到中年的他沒有迷茫,沒有等待,毅然走上了自主創業的道路。他先是應聘到一家襯料廠擔任副廠長,不辭辛勞長期在外對接業務開拓市場,使這個瀕臨倒閉的襯料廠當年獲利達10多萬元。正當事業蒸蒸日上的時候,1998年一場突如其來的特大洪水,無情地沖擊了艾宏忠的創業之路。當時,襯料廠準備發往武漢天一商行一車價值20余萬元的襯布,急需轉移到安全地帶,當時這批襯布對于襯料廠來說是一筆很大的財富,如果無法按時交貨將帶來嚴重損失。但艾宏忠在聽到九江長江大堤決堤的消息時,無暇顧及轉移貨物,第一時間帶著十幾名工友、老戰友奔赴九江抗洪搶險一線,自發加入到抗洪隊伍中,送石塊、扛沙袋,哪里缺人哪里就能看到艾宏忠的身影,當時同去的工友說,艾宏忠扛沙袋的肩膀都脫了幾層皮,但他始終奮戰在抗洪一線,一直堅守了20多天。他的妻子到堤壩上看望他時,看到他肩上的傷痕,忍不住抹起了眼淚,艾宏忠安慰妻子說:“這點傷算什么!我是退伍軍人,這時候就該站出來!”洪水過后,襯料廠因那一批襯料長期浸泡在水中全部損毀,前期簽訂的訂單無法兌現,襯料廠被迫倒閉。

艾宏忠的第一次創業就這樣失敗了。但他并不后悔,暗暗發誓絕不會被失敗擊倒,一定會重新振作,把事業打拼出來。艾宏忠憑借自己精準的商業眼光,利用手頭僅有的4000元資金,同妻子在瑞昌老東街租下一間20多平方米的店鋪,開了全市第一家服裝輔料專營店。前期由于經費緊張,沒有貨源,他就一遍一遍地拜訪曾經的商業伙伴,基于艾宏忠一直以來的商業信譽,貨源的問題總算得以解決。為打開銷路,他自制名片,戴著草帽,騎著自行車,冒著酷暑跑遍全市所有鄉鎮、村莊,到各個裁縫鋪上門做宣傳,并承諾所有輔料價格絕不高于附近縣市其他商家,高一分賠一元。經過努力,服裝輔料生意慢慢有了起色,艾宏忠也賺到了人生的第一桶金。

隨著社會經濟發展,“超市”這個新興產業正在起步,艾宏忠敏銳地瞄準了這個商機,積極籌備資金開辦了瑞昌市派拉蒙超市。為了經營好超市,40多歲的艾宏忠從頭開始,認真鉆研業務知識,經常到武漢學習超市管理經驗,到九江、南昌構建商家聯系網。經過不懈努力,瑞昌派拉蒙超市成為了全市最大的一家綜合性商場。艾宏忠時刻不忘自己是一名退役軍人,他了解退役軍人的酸甜苦辣,他不僅自己富起來,還要帶著戰友們一起致富。在經營超市的同時,積極吸納退役軍人和下崗職工前來就業,瑞昌派拉蒙超市70%以上員工均為退役軍人,他的超市被戰友們親切地稱為“退役軍人就業超市”。2001年,他再次自主創辦了瑞昌市誠中誠超市,因經營有方,每年納稅達10萬余元,員工也增加到80多人,解決了許多退伍軍人的就業問題。誠中誠超市多次被評為“信得過”單位、商業示范店、萬家無假貨商場等榮譽稱號。

3、 樂于助人、扶危濟困的貼心人

艾宏忠創業一路走來,時時不忘回報社會,熱心公益,關心和幫助他人成為這位老兵人生不變的信念。

在老東街經營服裝輔料店時,對面住著一位80多歲的老人,名叫韋學文,無兒無女,獨自一個人生活,從不與人交流,每天只是呆呆地坐在陽臺上,看著來來往往的人群。艾宏忠了解情況后,一有空閑就找老人拉家常。開始老人并不理會,但他每隔三五天堅持上門噓寒問暖,同妻子一起幫老人做提水、搬煤球、翻曬棉絮和衣物等家務活。老人漸漸被他的真情所感動,開始主動找他幫忙,人也變得開朗起來。1999年,艾宏忠發現老人身體出現一些狀況,便帶著老人到醫院檢查,經診斷老人的肝臟發現腫塊,疑似肝癌。回家后他又多次帶老人到各大醫院就診,自費幫老人采購藥物,老人逢人便說“小艾不是親兒,勝似親兒。”

艾宏忠店鋪所在的老東街是一條老街,道路狹窄,年久失修,通行非常不便。為改善道路條件,他積極聯系老東街里的幾家店鋪老板,動員大家出資改建,當時并不富裕的他帶頭捐出6000余元,周圍店鋪老板受到感染紛紛響應號召,不到一個月就籌集到2.8萬元建設資金。在他大力推動下,整個老東街面貌煥然一新,街坊鄰居無不拍手稱贊。

艾宏忠有一個“記事本”,“記事本”上記錄著許多戰友的家庭情況,談起這些,他如數家珍。逢年過節,他都會主動去戰友家串串門,了解他們的近況,看是否需要幫助。“無論哪位戰友有困難,只要找到他,他一定會想方設法給予幫助。除了我,還有劉木森、曾憲早等家庭困難的戰友們,也都在他的幫助下走出了困境。”同在瑞昌的戰友曹祥友說道。據了解,為幫助困難戰友渡過難關,多年來艾宏忠先后捐助了十幾萬元。在戰友們的眼里,艾宏忠就是他們的“好兄弟”、“貼心人”。

艾宏忠是一位平凡的“老兵”,他所做的都是平凡而普通的事情。他也是一位不平凡的“老兵”,他用35五年的時間,詮釋著自立自強、創業創新,扶貧濟困……告別軍旅,遠離火熱的軍營,但他卻依然以軍人的責任和使命要求自己,敢于擔當,勇于奉獻,走出自己的別樣人生。

網站首頁

網站首頁 關于我們

關于我們 加入收藏

加入收藏