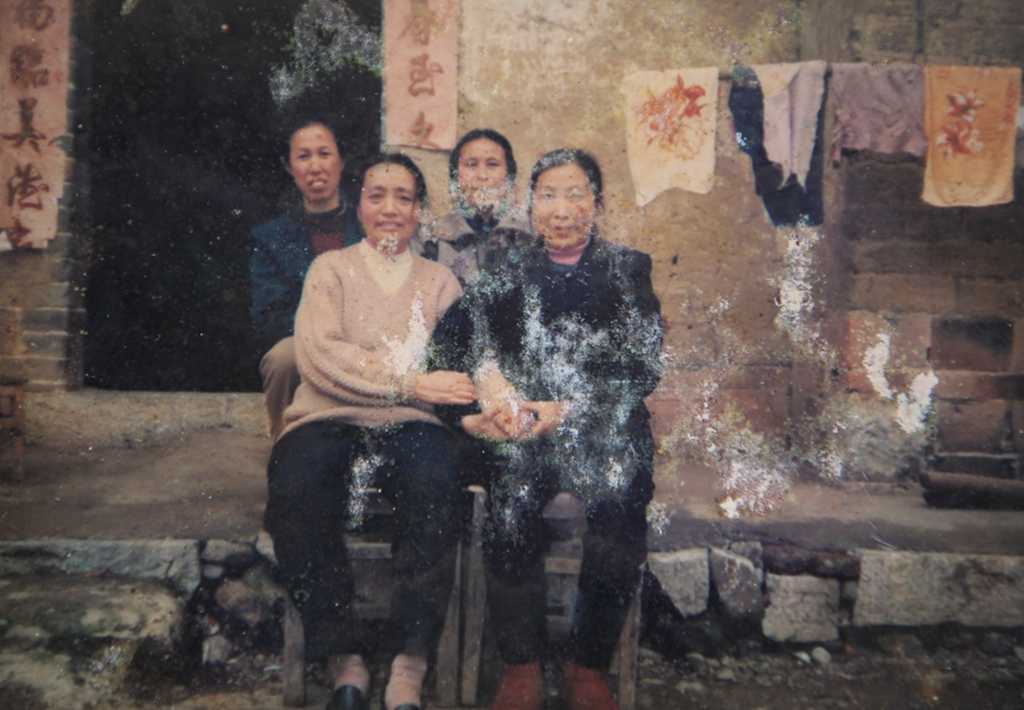

二嫂(前排左)

2004年4月3日,二嫂走了,在52歲時,無聲無息地去了另一個世界。當時正值農歷2月15日,長江岸邊的天氣雖然寒冷,但是天氣晴朗,陽光明媚,萬里無云,一如二嫂慈祥的笑容,親切的撫摸,深切的叮嚀。

聽兒子胡晗說,二嫂出殯的那天,喇叭哀哀,啼聲咽咽,挽聯飄動,譜成了一曲撩人心魄的哀樂,主持葬禮的人旨意表達對這位慈詳女性最高的敬意,遵循著千古沿襲下來的祭奠儀式和程序。

我平生第一次請求兒子代我下跪,遠方的我,悲哀的心在淚水里泡了許久,許久,痛苦中恍惚終于明白了,葬禮上設計這樣一種跪姿,使痛失親人的人以及子孫們以表達天高地厚的養育之恩,昭示著深切的思念之情,即使我會來俯伏在冰冷的土地上任淚水拋灑,哭聲震天,也不能述盡二嫂博大的嫂愛、圣潔的心靈與平和的舔犢之情。

二嫂名叫劉玲珍,只有17歲就嫁到胡家,剛進胡家大門時,沒有一件像樣的衣服,兩塊床板都是借的,更別說花轎,自己走進婆家,嫁給了二哥。當年,二嫂正是花季少女,正憧憬著未來的二嫂,卻被繁忙沉重的農村體力勞動和家務拖累著,她一下子老了許多。從此,漂亮的二嫂與她的年齡判若兩人。

二嫂是個好人,樸實能干,心腸也好,對待從小就失去母愛的小叔子們,如同自己的親弟弟,甚至視同己出。

父親胡瑞藩曾經是國民黨傅作義將軍的老部下,從九江同文中學當兵時一直跟隨傅作義,直到擔任無線電臺上校臺長。父親在太原時就認識了當時在部隊文工團工作的母親仝滌生。當時,母親剛從太原師范畢業不久。結婚后,母親一直隨軍,先后生下了大哥、二哥和姐姐。

1949年1月,父親跟隨傅作義將軍在北京起義,促成北平和平解放,使古老的文化故都北京及其全部珍貴歷史建筑完好地得到保存,200萬北京市民的生命和財產免遭兵災。

根據當時談判的規定:對于愿意繼續參加革命的起義軍人,則改編為中國人民解放軍;對不愿接受改編的起義軍人、愿意繼續跟隨國民黨蔣介石的,也可以放行去臺灣;對家庭有困難,愿意回家的,發放路費。由于接受改編為中國人民解放軍,就不得帶家屬隨軍,而父母親此時已經生育了三個小孩。考慮到家庭問題,父親選擇回老家江西瑞昌,按照革命軍人的標準復員退伍。回家不久,父親被安排在瑞昌縣新華書店工作,擔任在瑞昌縣新華書店的首任總經理。

二哥二嫂

在新華書店工作只有一年時間,由于歷史原因,父親被下放勞動。不久,父親利用自己從小跟隨爺爺學到的中醫知識,決定在瑞昌上南地區開一家中醫診所,母親則協助父親打理藥房。期間,三哥、我和弟弟相繼來到人世。雖然吃飯人多,日子過得比較清苦,但也過得相對穩定。

我們兄弟的少年時代,卻又充滿苦澀與痛楚。1959年,在上南地區開中醫診所已有起色的父親,突然被一伙人帶走,緊接著被扣上了一頂“現行反革命”的帽子,天天游街接受無情的批斗。不久,被下放在橫港清湓村樊家勞動改造,住進了牛棚。

1961年,因父親無端被批斗住進牛棚而受到刺擊的母親,一病不起,不久就帶著滿腹眷戀與遺憾離開了人間,時年39歲,而此時的弟弟只有3歲。

母親突然去世,父親還住在牛棚里,我們幾個感覺天空坍塌了一般,好在家里有二哥胡里和姐姐胡平操持著,二哥成了家里的頂梁柱,姐姐則在家里打理一切家務,三哥胡均,小弟胡榮和我幾度失學在家。不久,我和三哥被迫參加生產隊集體勞動。當時,大哥胡村下放農村,大嫂沒有工作,也陪同下放。荒唐的年代,還迫使大哥與父親斷絕了父子關系。

1967年,父親仍然住在牛棚,姐姐出嫁隨軍去了青海;一個沒有女人的大家庭面臨著隨時散了的可能。好在此時,二嫂卻進了胡家,接替了姐姐的所有家務,成了全家人的主心骨。

進胡家門不久,看到年幼且從小就失去母愛的小叔子沒錢上學,二嫂有些黯然神傷。是二嫂說服了二哥,承擔起小弟上學的費用,二哥二嫂都是拼命勞作,為弟弟賺錢交學費。

二嫂把我們幾位小叔子視為已出,對大家呵護有加。那時國家正處在困難時期,老百姓過著衣不蔽體,食不果腹的生活,二嫂寧愿自己餓肚子,也要把省下來的食物留給小叔子們吃,把僅有的一點布衣穿在小叔子們的身上。盡管二嫂那時年輕,但是她已經承擔起了一個妻子和一個母親的雙重責任,把家打理得井井有條,把大家慢慢撫養成人。

當時的二哥,曾經是瑞昌中學少有的幾名高材生之一,考上北京醫科大學,結果因為父親的原因,政審時過不了關,被刷了下來,只好回家勞動。二哥身體素質比較好,也從不氣餒。加上二嫂也是一位堅強的知性女人,好強和自尊支撐著她,曾經用那雙破舊的解放腳,勞作奔波在田間,自己種莊稼,收回糧食賣掉換錢,為小弟讀書上學盡其微薄之力,她真誠的心深深地感動了家人,使小弟能一直讀書讀到高中畢業。

隨著侄兒侄女的相繼出生,二嫂越發忙碌起來。每天既要照料小叔子們的生活,還要看顧幾個兒女。為了不耽誤自家的責任田地,二嫂夏天都是早晨四五點就下地干活,七八點鐘全家人醒來時,她已經從地里回來準備好了早飯。晚上,伺候兒女們都睡下,她又開始洗洗涮涮、縫縫補補,常常忙到半夜。

妯娌幾個同二嫂在一起(前排左)

記得大約在上個世紀七十年代初,生產隊里規定每個人口可稱2兩豬肉,我家人口多,稱了一斤多豬肉,細心的二嫂就把肉和皮分開切,肉當油用來炒菜,而把肉皮切成細塊,煮菜讓弟弟送到十里之外正住牛棚改造的父親吃。遠在樊家勞動、幾年沒有吃葷的父親,在了解到二嫂的那份情意后,感動得流下了熱淚。

二嫂心地善良,家里只要有好吃的東西,總是讓給我們幾個年紀小的小叔子們吃。冬天到了,看到我們的衣服很單薄,二嫂就和二哥想盡一切辦法來解決,他們利用農閑季節扯些布料給大家制幾件衣服。看到大家沒有鞋穿,二嫂白天同大家一道下田地掙工分,收工回家還要給大家洗衣煮飯炒菜,只能利用晚上時間,點煤油燈納鞋底,讓我們兄弟幾個個個都有新鞋過年。生活雖然累,但在二哥、二嫂的操持下,日子過得雖然清苦,但也過得有滋有味。

為了讓大家年底能吃到葷菜,二嫂每年都要養一頭豬,年底有豬肉過年。記得有一年秋天,圈里的豬已經有了一百多斤,不知什么緣故,這頭豬突然死在豬圈里,二嫂為此事傷心了好幾天,也哭了好幾天,心痛得吃不下飯。

那時候,我們幾個年紀小的都不懂事,經常打鬧,而且一鬧總是鬧翻了天,誰也不服誰。此時的二嫂,只好當“和事佬”,出面勸架,不讓我們打鬧,卻從來舍不得罵我們,更舍不得打我們。

每天煮好飯菜,到了開飯時間,二嫂總是讓大家先吃,自己則趁此時給大家洗衣服,經常是吃點剩飯將就著。有時候,我們把飯菜都吃完了,卻忘記了二嫂還沒有吃飯,二嫂從不抱怨。有一次,父親平反回家不久,看到大家吃完了飯菜,忘記二嫂正在洗衣服還沒有吃飯,父親很心疼,當面“罵”了二嫂幾句,意思是讓她能夠每天都能按時同大家一起吃飯。

1973年,父親的“現行反革命”帽子被平反摘除,可以恢復工作。而此時的父親已經到了退休年齡,但按當時的政策,兄弟當中有一個人可以頂替父親的工作。按道理,頂替只有二哥的份,剛好那年,二哥也當上了民辦教師,三哥在鄉農機站工作,弟弟正好高中畢業。父親跟二哥、二嫂商量,二嫂決定讓我頂替父親的工作。

二嫂的理由很充分,也很簡單,二哥是民辦教師,同時也是家里的頂梁柱,不能離開家。弟弟讀了高中,只有三哥和我正趕上父親住牛棚的日子,沒有上幾年學,再說三哥在鄉農機站有一份工作,加上我在家又最調皮,讓我頂替父親的工作最合適。二嫂這么一說,父親和二哥也表示贊成。我頂替工作的第一站就是在和平鄉衛生院,也一直在這里工作,直到當上衛生院院長。

隨著我們兄弟的相繼長大成人,到了大家談婚論嫁的年齡,二嫂總是忙前忙后張羅著。大家相繼娶妻成家,而這一切,都是二嫂在背后張羅、操持。看到小叔子們一個個成家立業,二嫂心里也樂開了花。

而當我們的生活越來越穩定、越來越富裕的時候,二嫂卻走到了生命的盡頭,怎能不讓我們傷心呢?二嫂含辛茹苦,用一點一滴匯聚起來的愛,如春風一般,讓我們兄弟幾個一個個成家立業。是如母的二嫂改變了我們的人生走向,成就了我們的今天。二嫂雖是平凡的農村婦女,但在我們的心中,二嫂是位質樸、堅強、不平凡的偉大女性。

當然,我們都是知恩圖報的人,大家成家立業后,雖然大家不住在一處,但逢年過節,我們都會前去看望二哥、二嫂,彼此關系相處非常融洽。

在二嫂的葬禮上,一家人都跪在二嫂的靈柩前悲痛欲絕,大愛無言,至愛無聲。二嫂年復一年的默默守護,辛勤持家不求回報,用中國傳統女性特有的質樸、寬容和勤勞,幫助大家翻越一座座大山,詮釋著“長嫂如母”的最美情懷。

網站首頁

網站首頁 關于我們

關于我們 加入收藏

加入收藏